文|北什么

前言

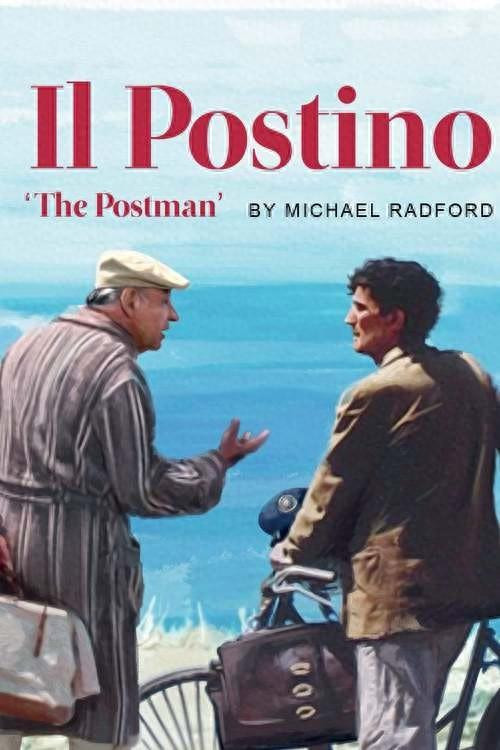

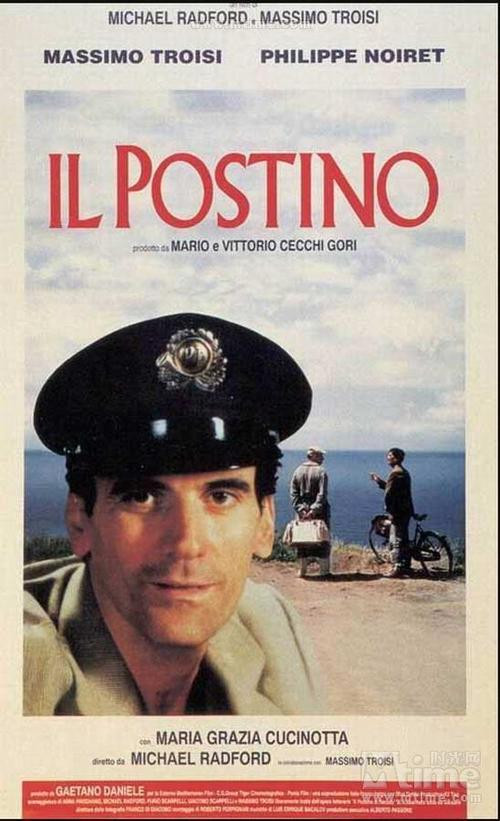

《邮差》这部老电影,很多人看完大概都会重新琢磨一下人际交往这回事,它不跟你讲什么高大上的理论,就是用一个普普通通的邮差,怎么因为诗歌,把自己的生活,乃至他跟别人的关系,给彻底翻了个个儿。

你会看到一个连诗歌是啥都不懂的普通人,最后是靠着这玩意儿,去谈恋爱、交朋友,甚至找到了自己,这中间没有生硬的说教,只有实打实的改变,像是把人际关系里那些说不清道不明的节点,一个个摊开给你看。

诗歌铸就友谊

马里奥,一个意大利小岛上卡利尔的邮递员,每天的日子就是平淡地过,几乎没有波澜,他最主要的活儿,就是把信件送到岛上唯一一个有点名气的人——流亡过来的智利诗人巴勃罗·聂鲁达手里。

最开始那阵子,他们俩之间除了那些冷冰冰的信封,基本上就没别的了,你说对话?没有。交集?更谈不上。一个送一个收,仅此而已。

这种单线的、几乎没什么温度的“邮递”关系,谁能想到它会是两个人生命轨道交汇的起点,而且是那种完全出乎意料的交汇。

这就像生活中我们常常会和一些人产生最基础的功能性联系,比如快递员、咖啡师,甚至只是某个社区里固定会碰见的路人。

这些连接本身不带情感,可《邮差》却揭示了,即便在这种最不起眼的关系里,也可能孕育出深刻的联结。

它提醒我们任何一次看似微不足道的接触,都有可能成为改变轨迹的引子,前提是有人愿意迈出那一步,从“例行公事”中看到“可能性”。

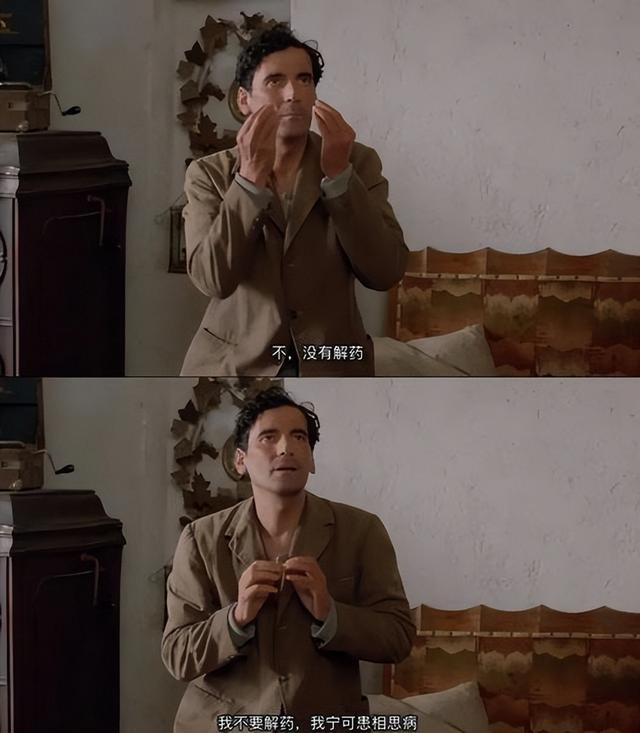

后来马里奥碰上了阿特丽契,一个渔夫的女儿,长得美,让他一眼就陷进去了,可他那人笨嘴拙舌的,想表达爱意,憋半天也说不出一句像样的话。

他就琢磨是不是只有聂鲁达的诗歌,才能打动阿特丽契的心,他心里想的,不是说要跟聂鲁达交朋友,而是单纯地想从诗人那儿弄点“求爱工具”。

他觉得诗歌就是个能直接解决问题的道具,就像找人代笔写情书一样,简单高效,聂鲁达呢,没有直接给他几首情诗让他去照搬,他反过来挑战马里奥,让他去“感受”周围的世界,把那些感受用自己的语言说出来。

比如他会让马里奥去听海浪声,去感受风吹过脸颊,去观察天上的云彩,然后问他:“你听到了什么?你感觉到了什么?”

这种一开始带着强烈功利性的求爱目的,反而意外地启动了马里奥内心深处对表达的渴望,诗歌在他这儿从一个单纯的工具,变成了他去探索自己内心的一个钥匙。

他开始尝试用笨拙的语言描述那些以前从未留意过的细节,比如小岛的呼吸,或者海水的颜色在不同光线下的变化。

每一次尝试都让他离自己的内心更近一点,也让他开始明白,诗歌不只是纸上的文字,更是心里的感受,这中间的转化其实就是我们在人际关系中经常会遇到的。

当我们渴望被理解、被爱时,常常会本能地去模仿、去寻求现成的答案,马里奥最初的想法,不就是想“借用”人的光芒来照亮自己吗?但真正的连接,往往不是复制粘贴,而是源于你对自身真实感受的挖掘和表达。

聂鲁达教会马里奥的,不是“怎么说”,而是“怎么感受”,这才是情感表达的核心,当一个人能够真诚地感受,并尝试笨拙地表达出来时,那种力量远比华丽的辞藻更打动人心。

诗歌对友谊的考验与传承

随着马里奥在诗歌表达上一点点地进步,他跟聂鲁达的交流方式,也从最初那种磕磕巴巴的请教,变得越来越深入。

他们不再只是靠信件来往,开始在小岛上一起散步。聂鲁达会带着马里奥去听那些他以前从来没注意过的声音:海风、鸟叫、渔船的声音,他们会分享对大自然的看法,对生活的感悟,甚至对情感的理解。

聂鲁达从一个高高在上的诗人,渐渐变成了马里奥的良师益友,他帮马里奥建立起自信,让他发现自己身上原来也有那种表达的天赋,也让他对生活重新燃起了热情。

这种友谊,超越了他们各自的背景、年龄和文化差异,它建立在彼此的理解、尊重和支持上。

对于马里奥来说,聂鲁达的出现,简直是他成长过程中最重要的一根支柱,让他不再是一个默默无闻的邮差,而是一个开始学会感受和表达的个体。

他们的每一次对话,每一次共同的观察,都像是在马里奥的心里种下了一颗种子,慢慢生根发芽。

这就像我们在生活中,有时候会遇到一个引路人,他可能不是直接教你一门手艺,而是启发你打开一个看世界的新角度。

聂鲁达的角色,就像是点亮马里奥内心感官的开关,真正的友谊,不光是陪伴,更是相互的塑造和提升。

它让你看到自己都没发现的潜能,也让你愿意去探索更广阔的精神世界,年龄、社会地位,在真正的精神共鸣面前,都显得不那么重要了。

马里奥和聂鲁达的友谊,也不是说一直都顺风顺水,他们会遇到外界的不理解,甚至质疑,尤其后来聂鲁达因为政治原因,不得不离开小岛,这无疑是对他们友谊的一个巨大考验。

物理上的距离把他们隔开了,但他们之间的情感纽带,却通过书信和那些共同的回忆,得以维系。

马里奥没有因为聂鲁达的离开就停滞不前,相反在聂鲁达的鼓励下,他变得更加勇敢,去追求自己的梦想,尝试创作属于他自己的诗歌。

他甚至把这种对诗歌和生活的理解,融入到自己的日常生活中,去影响岛上其他的村民,他会试着让大家也去“听听”岛屿的声音,去感受那些隐藏在平凡中的诗意。

这种友谊不光是情感上的滋养,更是一种精神上的传承,马里奥从一个一开始被动接受帮助的人,蜕变成了一个能够独立思考和表达的人。

他不再只是聂鲁达的“学生”,而是成为了他精神上的继承者,将聂鲁达教给他的那些感受世界的方式,活成了自己的样子,并传递给了更多的人。

这其中关于友谊的考验与传承,在现实生活中也屡见不鲜,真正的友情,并不会因为距离或环境的变化而消散,有时候反而会在这种考验中显得更加坚韧。

关键在于友谊的价值不仅在于当下有多少相处时间,更在于它在你生命中留下了什么,聂鲁达给予马里奥的,与其说是诗歌知识,不如说是“发现诗意”的能力,以及“表达自我”的勇气。

当一个人能将所学融会贯通并影响他人时,这无疑是最高层次的传承,马里奥从一个纯粹的“邮差”,变成了一个“诗意的传递者”,这本身就比任何写出来的诗句都来得动人。

用生命成就《邮差》

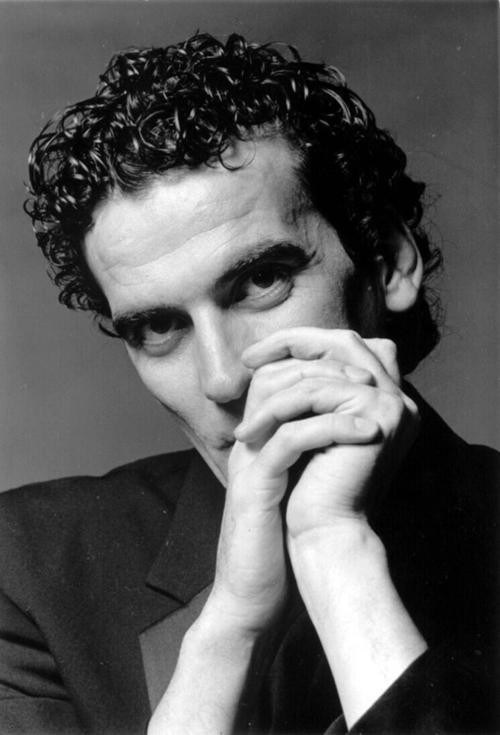

马西莫·特洛伊西的参与带来了另一种维度的真实,这位那不勒斯本土演员患有严重的心脏病,医生建议他立即进行手术。

但特洛伊西坚持要完成这部电影,他说这个故事太重要了,不能等待,雷德福后来回忆,每天看着特洛伊西在镜头前挣扎,既是折磨也是启示,这位演员将自己生命的脆弱融入了角色——那个渴望理解诗歌的邮差马里奥。

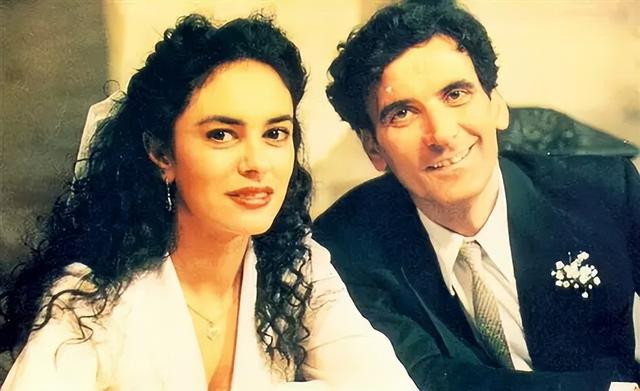

特洛伊西和库奇诺塔之间的化学反应是自然而动人的,在拍摄求爱场景时,特洛伊西真的紧张得说不出话来。

这不完全是表演——他知道自己的时间有限,每一个镜头都可能是最后一个,这种紧迫感赋予了他的表演一种特殊的强度。

当马里奥终于找到词语表达爱意时,那些句子笨拙而真诚,正如一个真正坠入爱河的人会说的那样。

影片最后部分的拍摄对特洛伊西来说是真正的考验,他的心脏状况急剧恶化,经常需要在镜头之间休息,但当摄影机开始转动时,他总能召唤出惊人的能量。

马里奥录制诗歌磁带的场景几乎是一次性完成的,特洛伊西坐在聂鲁达曾经坐过的椅子上,对着那台老式录音机说话,他的声音时而激动,时而低沉,完全沉浸在角色的世界里。

当《邮差》在1995年上映时,特洛伊西已经去世,他在拍摄结束后的第二天心脏病发作,没能看到完成的影片。

但他的表演永远留在了银幕上,提醒着我们艺术可以如何改变一个普通人的生命,巴卡洛夫的配乐获得了奥斯卡最佳原创音乐奖,那些如海浪般起伏的旋律继续在世界各地回响,正如聂鲁达的诗句继续在新的读者心中生根发芽。

结语

马里奥,那个曾经最平凡的邮差,用他被深刻影响的人生,为这段友谊谱写了最真挚、也最长久的无声诗篇,他的生活、他看世界的方式,他所做的每一个选择,都成为了这份友谊最深刻的印记。

这就像我们在回顾自己的经历时,真正留下深刻痕迹的,往往不是那些轰轰烈烈的大事件,而是那些细微的、让你重新认识世界和自己的瞬间,以及那些默默影响你、成就你的关系,这些“无声的诗篇”才是真正能长久留在心底的财富。

配资专业炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资证券A-Level考试分为AS和A2两个阶段

- 下一篇:没有了